Interact ✕ Cloud Samurai 2016 Summerに参加した時のメモ

keynote-高添 修さん

インフラエンジニアの当たり年 今年を逃したら…

エバンジェリストの前は修理屋。まさか今こんな仕事をするとは思っていなかった

ちょっとチャレンジしてみると道が開ける

クライアントOSの5年後を想像した時に今までとは変えなければならない、形として表したクライアントOSがWindows10

Agile型でどんどん開発する世界で、新技術でも必要でないものはなくなっていく

技術の芯をとらえて利用すれば振り回されることはない

経験から判断できないものもある、それを受け止められるかどうか

製品が多くリリースされ、インフラ構成が大きく変わる

・WindowsServer2016

・SystemCenter2016

・SQLServer2016

・SharePointServer2016

・ExchangeServer2016

・(AzureStack)→DB構造やPortal構造やServiceFabricなどの、中身を垣間見ることができるのでぜひ触ってみてほしい

可用性の高め方

・フェールオーバークラスター /w 共有ストレージ

から

・フェールオーバークラスターの機能追加

・ServiceFabricによるアプリケーションクラスター

に変わってきており、フォールトドメインやアップデートドメインなどの設計が必要となってくる

つまり

世の中が変わる、マイクロソフトが変わる、インフラエンジニアの考えるポイントも変わる

(ひとつのキーワードはいかに可用性を高める設計にするか)

ここを乗り越えたエンジニアだけがみえる世界がある

Microsoftっぽいハイパーコンバージドって?-小川大地さん

ハイブリッドクラウドも考慮した、オンプレの基盤について

マイクロソフトのハードウェアから理想のインフラデザインを考察する

ストレージの今昔

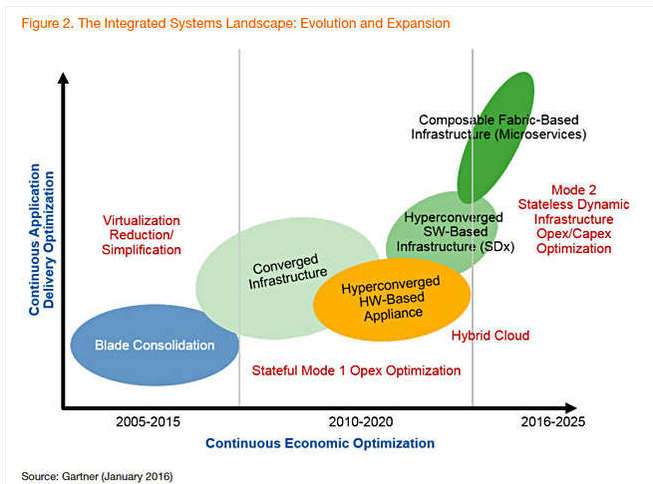

Gartnerによれば最終的にComposable(組み立て可能な) Fabric-Basedになる

http://www.theregister.co.uk/2016/05/10/gartner_jumps_on_hyperconverged_bandwagon/

コンバージドインフラ(ラック単位での販売-サーバやストレージなどすべて統合されている)

↓

ハイパーコンバージド(さらに統合-サーバとストレージや監視、管理ソフトが統合され、2Uでの販売)

2Uのサイズにサーバ4台とストレージを内蔵(DASを利用)

DASだが、Software-Defined Storageを利用して内蔵ディスクを共有ストレージのように利用する

※トラブルシューティングが複雑になった(サポート契約を日本語&一括でお願いできる業者を見つけておくべき)

Microsoftが設計開発したコンバージドシステム

・Microsoft CPS Premium(プレミアムな顧客が利用する。かなりの大企業でないと金額や機能的に購入は難しい)

Dellと開発してMSが販売している

・Microsoft CPS Standard(コンバージド型)

Dellが販売する。設定も工場で実施している

ハイパーコンバージドのうちハイパーバイザーとしてHyper-Vが利用できるものは、HREとNetanix

HREについては設定は購入者が実施する(構築のためのツールはMSが作成している)

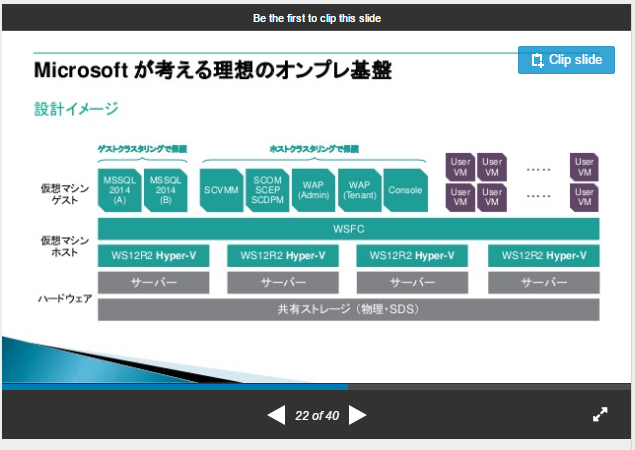

Microsoftが考える理想のオンプレ基盤

バックアップ先やDR先をクラウドにといった形で、ハイブリットクラウドを意識している

SCVMMなどはサーバコアで余計なシステムは動作していない

作業用で接続してSCVMMなどを操作する

AzureStack StorageについてSpacesDirect(記憶域)必須(iSCSIなどは利用できない)

現状、ストレージはなんでも良いという感じではあるが、記憶域部分が強化されれば内蔵ディスクのみのような形になっていくかも

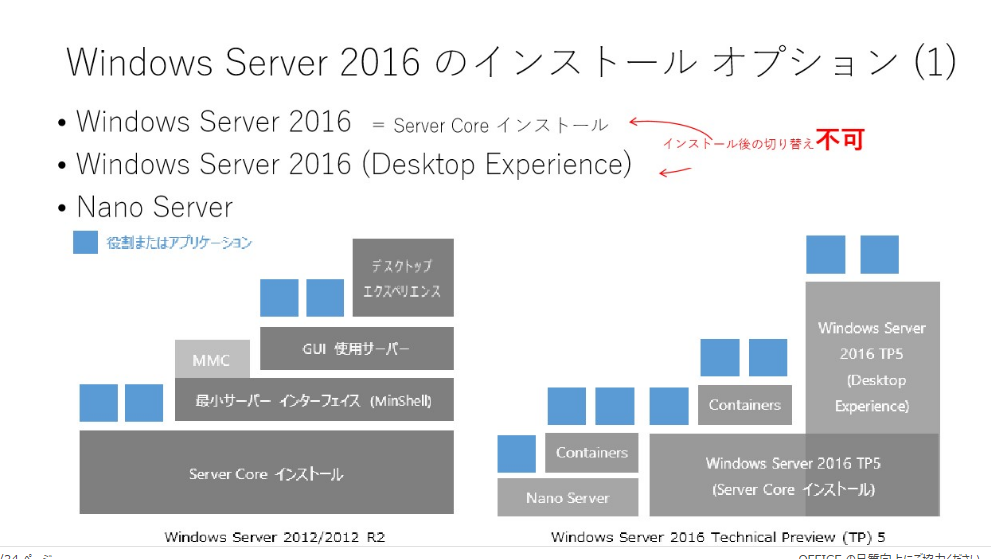

これはコンテナー ナノだ-山内和朗さん

・Nanoサーバについて、展開にあたり再起動は不要

・起動時間はWindowsCoreの1/10

・Minshell は存在しない

・ライセンスが複雑に(NanoサーバはWin2016のひとつのOSEとして扱われる)

・Nanoサーバは英語版を使うべし(日本語だと文字化けやWinUpdateできないなど欠点あり)

Windowsのストレージ機能紹介と、そこから見たストレージの将来像-高野勝さん

RDMAとは

サーバのディスクを読み、サーバのメモリにかき、クライアントに渡し、クライアントもメモリにかき、ようやくデータが読める

RDMA(RemoteDirectMemoryAccess)を利用すると、ディスクから一気に相手のメモリに

→流行していない理由 対応NICと対応スイッチが必要

Storage Spaces Direct (2016から追加された機能)

各ノードのローカルストレージでSOFSの信頼性と拡張性を実現

複数ノードの内蔵ディスクを記憶域スペースとして管理できる(共有スペースは不要)

1GBごとのエクステントによる構成(エクステントを3箇所に配置する)

TP5から3ノードから利用できるようになり、SCVMMからも操作できるようになった

SMBダイレクト(RDMA)を利用

NVMe(SSDを活かせる転送規格、SATAでは対応できない)

StorageReplica

Windows単体でできるように

SMB3.1.1によって、ブロックレベル、ボリューム単位で複製する(4種類方法あり)

同期モードについてはWANだと難しい(海外だとWAN回線が早いらしいので大丈夫のようだが、国内でやる場合は同じネットワークで)

要件として

・Win2016 DatacenterEdition

・Active Directory必須

ストレージの将来像

大きなニュース 「DellのEMCを買収」

成熟したマーケットなのにトップが買い取られた

金額的にもありえない(DellとEMCのが差が大きすぎる)

・ストレージだけでは稼げない、サーバとストレージの連携によって速度がでなくなる

・CPUではムーアの法則が終焉

・AFA(オールフラッシュストレージ)がよく売れている

・単価について、HDDよりもAFAが安くなるかも

→サーバに強いDELLとAFAに強いEMCが組む

お互い連携することにメリットがあると認識している

2022年にはすべてのストレージのうち半分はフラッシュストレージになる予測

HDDの容量などは頭打ちだが、フラッシュは2倍/年のスピードで開発中。またしばらくこの開発は止まらない模様

2016年、4T 8T

2017年、16T 32T

倍になってきている

その結果ストレージがボトルネックではなくなる

ただしランダムリードは早いがシーケンシャル、書き込みもそんなに早くないため注意が必要

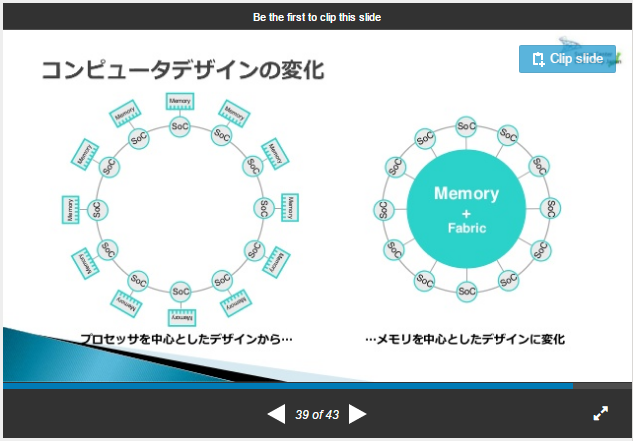

HP的見解

経路が問題になるのなら、CPUとメモリをHDDに近い場所においておけば良いじゃない?

そのうちメモリなくなる?

FileSystemなしに、DiskDriverなしにアクセスできるようになる(コンピューターデザインの変更)

おまけ

・ストレージはよく高速道路に例えられる

レーンを増やす ファイバチャネルなど

ダンプカーに ジャンボフレーム

フェラーリに レイテンシ(発進に無駄がない)

Introduction of Hyper-V Network Virtualization ver.2

SoftwareDefinedNetworkを実現するネットワーク仮想化技術と、必須コンポーネントである機能の理解が目的

Hyper-V Network Virtualization Ver.2って何?

Hyper-V Network Virtualization Ver.1

コア技術はNVGRE

弱点

・コントロールプレーンは絶対落ちてはならない

運用管理センターであるSCVMMがSoPFに

・外部との唯一の接続点がWSG(SoPF)

→プロトコル(NVGRE)には問題なかったと考えている

Hyper-V Network Virtualization Ver.2

VXLANかNVGREか選択可能(VXLANがデフォルト)

機能の詳細については理解が追いつかずorz

AzureStackにも使われているため、ネットワークも把握していないと死ぬ